Sich der Masse stellen

Im Provenienzforschungsprojekt «Sensible Fotografie? Koloniale Fotobestände im Museum der Kulturen Basel» (2025−2026) untersuchen wir sechs Fotosammlungen von Schweizer Geologen, die für internationale Erdölfirmen oder im Auftrag von Kolonialregierungen arbeiteten. In unregelmässigen Abständen berichten wir hier im Blog.

Im letzten Blogbeitrag haben wir aufgezeigt, dass viele Fotografien nicht von den Schweizer Geologen selbst aufgenommen wurden, sondern u.a. von kommerziellen Fotostudios erworben wurden. Nun berichten wir, wieso auch solche Erkenntnisse wichtig sind.

In den letzten Wochen haben wir uns intensiver mit den Bildinhalten und der Bildsprache beschäftigt. Aus Fachliteratur und der Sichtung unserer Sammlungen haben wir wiederkehrende Motive und Themen (auch Bildtopoi genannt) zusammengetragen und in einer ersten Runde die ausgewählten Fotografien den entsprechenden Themen zugeordnet.

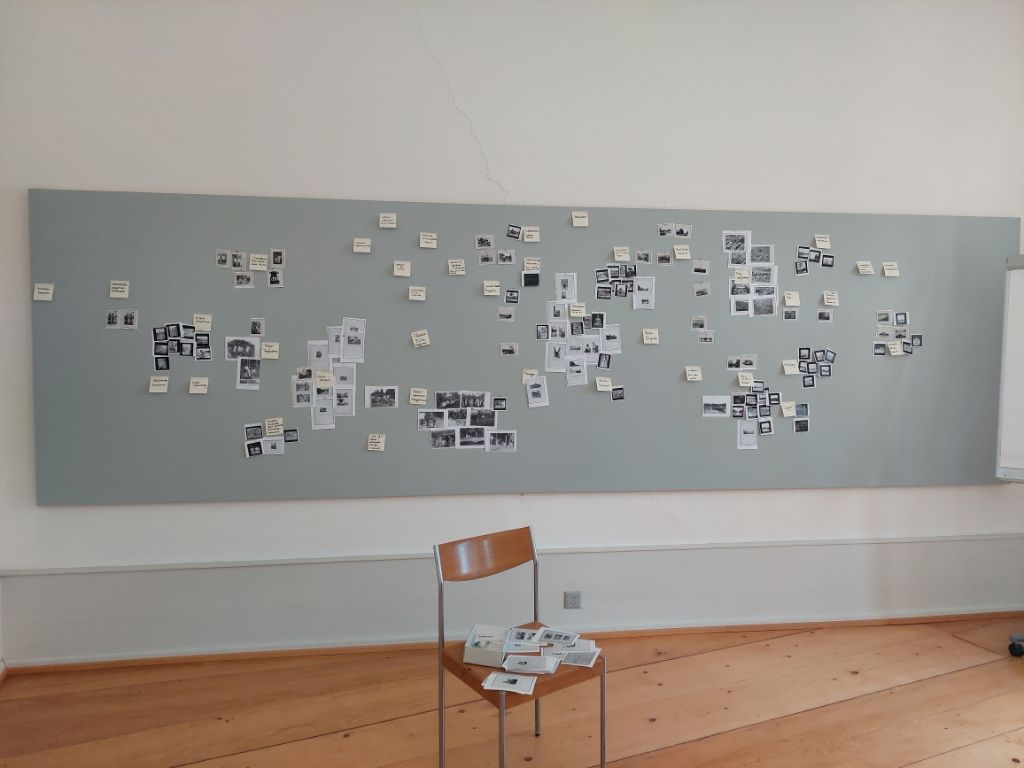

Eine Pinnwand voller Bildtopoi: Der Austausch kann beginnen

Dabei gab es Situationen, in denen uns eindeutig klar schien, was abgebildet ist und zu welchen Topoi wir die Bilder hängen wollen. Ebenso trafen wir auf Fälle, in denen wir eine Diskussion mit den Kolleg*innen suchten. Oft sahen wir mehrere Topoi in einem Bild und mussten uns zum Verorten der Fotografie an der Pinnwand für eine Zuordnung entscheiden.

Das verdeutlicht die (auch individuell) unterschiedlichen Perspektiven auf ein Bild und auf die Lesarten einer Fotografie, weshalb wir diesen Prozess nie als abgeschlossen sehen. Auch da sich die Lesearten von Bildbetrachter*innen stetig verändern.

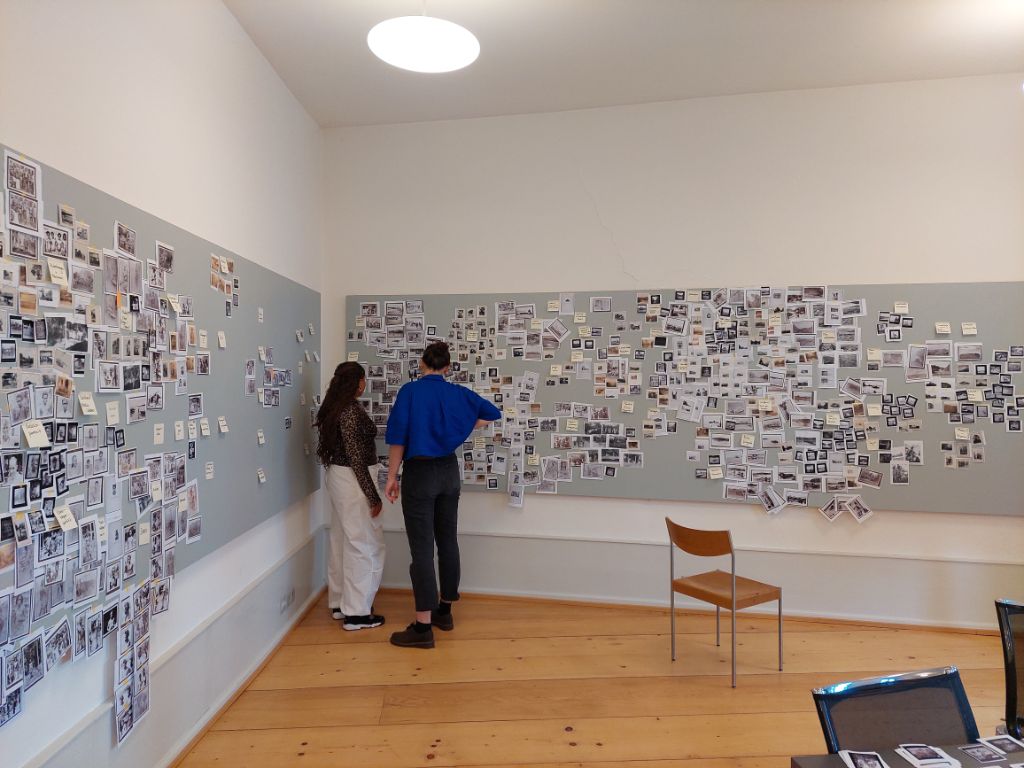

Ergebnis dieses Arbeitsschrittes waren vier Pinnwände mit rund 1500 aufgeklebten Fotografien und 40 sogenannten Bildtopois.

Schwerpunkte und Lücken

Diese Vorgehensweise hat es uns ermöglicht, aus der Masse sammlungsübergreifende Schwerpunkte und Lücken zu identifizieren. Weniger überraschend waren Fotografien, deren Bildinhalt den damaligen ethnologischen Kanon wiedergeben: verschiedene Haus- und Siedlungstypen, Personen, die beim Ausführen eines Handwerks oder eines rituellen Anlasses fotografiert wurden, oder Monument- und Landschaftsaufnahmen.

Unerwartet in den sechs Fotosammlungen waren die zahlreichen anthropometrischen Aufnahmen, die die Vermessung von menschlichen Körpern zum Zweck hatten. Im Gegensatz dazu fanden wir in der Auswahl eine geringe Anzahl an Fotografien vor, die explizite Gewalt darstellen.

An der Arbeit mit 1500 Fotos

Neben Fotografien, die exotisierende oder sexualisierende Stilmittel aufweisen oder bei denen Zwangskontexte unübersehbar sind, haben wir in der Auswahl viele Fotografien, die auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Bei genauerer Betrachtung weisen sie jedoch implizite Rassismen, Ungleichheiten, Gewalt und Machverhältnisse auf, etwa bei den vielen Aufnahmen von Arbeitssituationen oder bei Gruppenporträts.

Dies erfordert eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Bildinhalt, der Bildsprache und dem Entstehungskontext der Fotografie. So entpuppt sich eine Serie an Fotografien, wo kahlgeschorene Frauen mit gesenktem Blick in einer Reihe stehend abgebildet wurden, durch den Titel «Sorong (Gefangene) Efman» auf der Negativfilmrolle, als höchst sensibel.

Oft kommt auch vor, dass erst eine diskriminierende, meist rassistische Bildbeschreibung die Leseart einer Fotografie verändert und sie zu einem sensiblen Objekt macht. Nicht immer sind dabei die Fotografie und die Bildbeschreibung von derselben Person angefertigt worden.

Unterdrückung und Macht

Ein weiteres Beispiel ist das Topoi «Colonial Oppression, Power and Control», das in unserem Sample auf drei Ebenen vorkommt: Zum einen auf administrativer und exekutiver Ebene, etwa wenn der Hauptsitz einer Ölfirma oder der Einsatz von Polizei und Militär bei Explorationen fotografiert wurde. Zum zweiten auf der Ebene der kolonialen wirtschaftlichen Macht, wenn wirtschaftliche Interessen – etwa mit Fokus auf Industrialisierung und Technisierung – ins Bild gerückt wurden. Und drittens wurden infrastrukturelle Massnahmen für sämtliche koloniale Projekte vorgenommen, darunter auch die Ölgewinnung, und visuell festgehalten, etwa der Bau kolonialer Gebäude, Strassen, Brücken oder des Schienennetzes.

Die Pinnwand zum Topoi «Colonial Oppression, Power and Control»

Solche Fotografien zeugen heute von der Aneignung und Erschliessung von Raum und Land, von ausbeuterischen Arbeits- und Machtverhältnissen und von kolonialen Strukturen. Mittendrin und Teil dieses Systems waren die Schweizer Geologen.

Als nächstes vertiefen wir die Aufschlüsselung der verschiedenen Bildinhalte und benennen die breite Palette an Sensibilitäten in unserer Bildauswahl. Zudem widmen wir uns der Frage, wie ein zukünftiger differenzierter Umgang mit diesen Fotografien aussehen kann. Welche Warnhinweise oder Kontextualisierungen sind bei einer Onlinestellung der Fotografien oder Datensätze wichtig, damit wir Stereotype und Rassismen nicht weiter reproduzieren?

Im Blog werden wir weiter Einblicke über das Forschungsprojekt teilen.

Das Projekt «Sensible Fotografie? Koloniale Fotobestände im Museum der Kulturen Basel» wird unterstützt durch den Georges und Mirjam Kinzel-Fonds und das Bundesamt für Kultur BAK