Wohin mit der Tschäggättä?

In der Ausstellung «Zwölftausend Dinge» werden Geschichten von Dingen aus Europa erzählt. Unter anderem in Form von Comics. Wir schauten beim Autor rein.

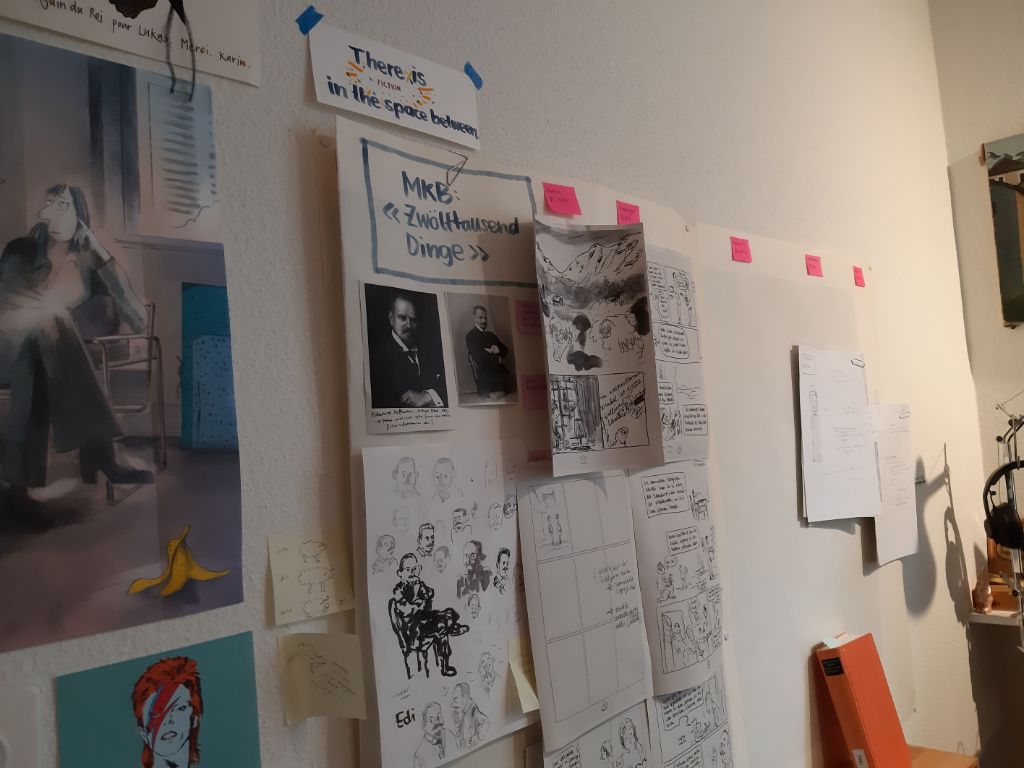

Auf dem schräg gestellten Zeichenpult liegt ein iPad. Darüber ein Sammelsurium an Kopien von Fotos eines Amuletts, von Karteikarten und Briefen. Dies ist der Arbeitsplatz von Comicautor Lukas Künzli im Kleinbasel.

Lukas Künzli im Büro im Kleinbasel

Er ist daran, Storyboards für Comics für die Ausstellung «Zwölftausend Dinge» zu entwerfen. Dies macht er auf seinem iPad – weil er Gezeichnetes darauf leicht herumschieben kann. Die Ausstellung im MKB geht am 26. April auf.

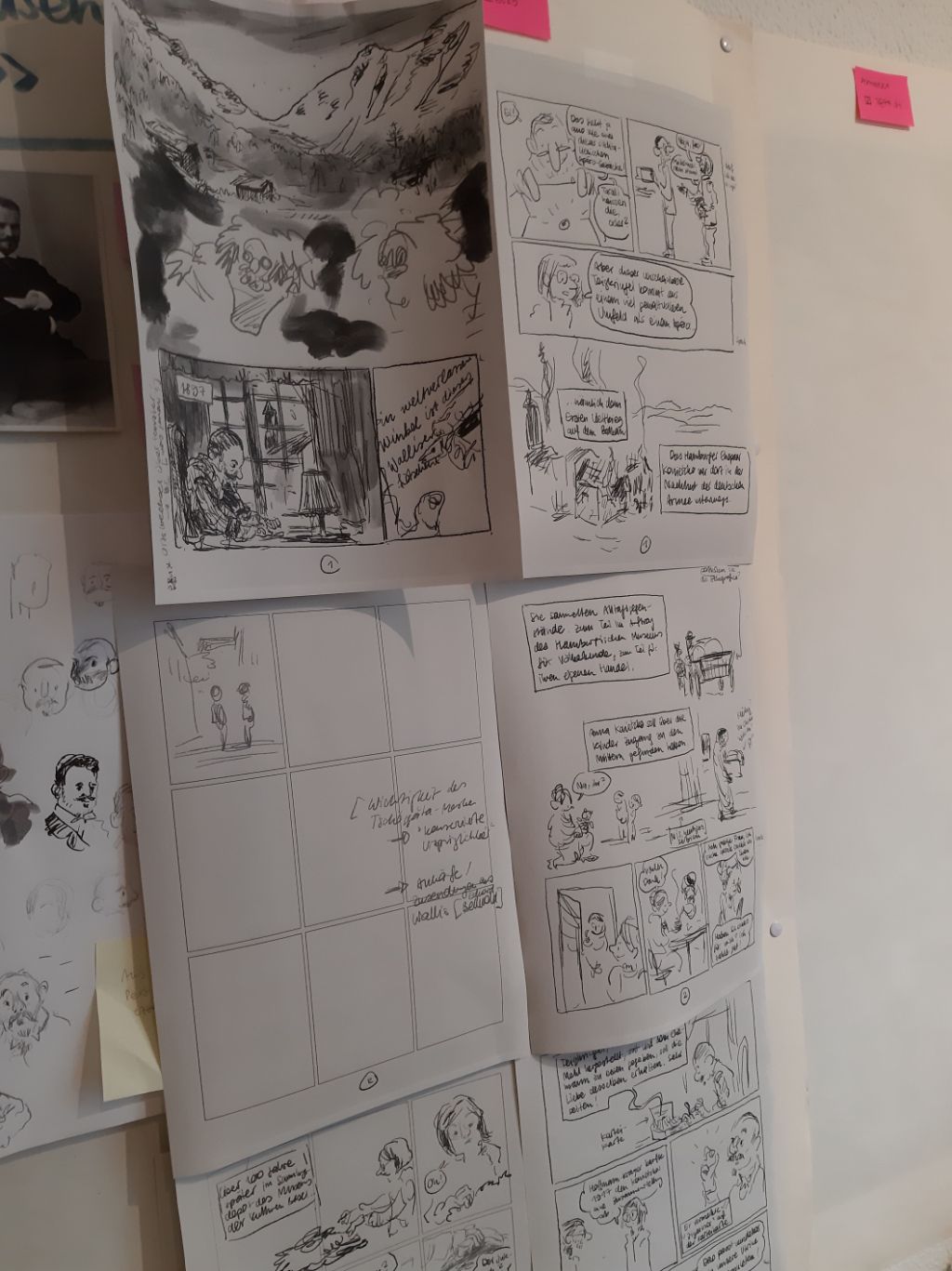

Künzli zeichnet und erzählt die Geschichte von fünf Dingen, die zu sehen sein werden. An der Wand hinter ihm hängen bereits einige Entwürfe.

Porträtstudien stehen am Anfang

Eine Schwarz-Weiss-Zeichnung zeigt ein Alpental. Wo soll er da die Tschäggättä, die Fasnachtsgestalt aus dem Lötschental, platzieren? Daran studiert der Comicautor gerade herum. Fragen der Leserichtung sind für die Dramaturgie im Comic zentral.

Daneben sind bekannte Gesichter zu erblicken, einerseits der ehemalige Leiter der Sammlung Europa des MKB, Eduard Hoffmann-Krayer, aber auch die jetzige Co-Leiterin Tabea Buri. Ob sie Eingang finden in die Comics?

Auf das erste Bild soll die Tschäggättä ...

Buri war es, die Künzli engagierte. Im vergangenen Sommer konnte der Comicautor im Depot des MKB eine Auswahl von Dingen, die ausgestellt werden, anschauen gehen. Er erinnert sich, dass Buri wunderbare Geschichten erzählt hat.

Ich liebe Geschichten

Da ist sie beim 33-Jährigen auf offene Ohren gestossen: «Das Projekt passt sehr gut zu mir. Ich liebe seit meiner Kindheit nicht nur Zeichnungen und das Zeichnen, sondern auch Geschichten.» Die von der Tschäggättä, dem serbischen Kringel, einem jüdischen Amulett, einem wahrscheinlich ungarischen Totenmann sowie einer Fackel darf er nun als Comic umsetzen.

Das heisst, es gibt zu jedem dieser Dinge nicht nur eine Geschichte, sondern mehrere: Es geht darum, woher das Ding stammt und welchem Zweck es gedient hat, wie die damalige Abteilungsleitung zum Objekt stand oder auch wie die heutige Forschung darauf blickt. Künzli erklärt, dass diese verschiedenen Erzählstränge, das Springen zwischen Ebenen und Zeiten, gerade in Comics sehr gut dargestellt werden können.

Noch viel recherchieren

Wenn die Storyboards fertig sind, macht sich Künzli an die vertiefte Bildrecherche. Zum Beispiel versucht er herauszufinden, wie es anfangs des 20. Jahrhunderts im Lötschental oder in einem Dorf in Serbien während des Ersten Weltkriegs aussah. «Allerdings genügen oft Andeutungen im Comic, ich muss nicht jedes Detail zeigen», so Künzli, «unser Hirn vervollständigt eine Zeichnung von allein, dank dem, was es schon gesehen hat.» Leerstellen seien sehr wichtig im Comic – nicht nur zwischen den Panels, wie die einzelnen Bilderrahmen heissen.

Leuchtende Beispiele

Die grösste Herausforderung wird die Kürze sein: «Auch wenn ein Comic zugänglicher als ein klassischer Textblock scheint, darf er nicht zu lange werden. Sonst liest auch ihn niemand zu Ende.» Noch diesen Monat kriegt die Ausstellungskuratorin die ersten Resultate zu sehen.

Anderes Publikum anlocken

Für Künzli, der Geschichte und Skandinavistik studiert und sich in visuellem Erzählen weitergebildet hat, ist die Museumswelt nicht fremd. Er hat in verschiedenen Funktionen in Museen gearbeitet und findet es grossartig, dass er mit seinen Comics für Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund einen Zugang zu den bald ausgestellten Dingen herstellen kann. Er hofft natürlich, dass dieses Medium auch Personen ins Museum lockt, die sonst vielleicht nicht regelmässig Ausstellungen besuchen.